सन 1958 में लखनऊ में जन्मी नूर जहीर जी एक हरफनमौला शख्सियत है. लेखिका, कार्यकर्ता, नृत्यांगना और अभिनेत्री इन चारों भूमिकाओं वो बख़ूबी निभा रही है, और उनमें वो महारथ भी रखती है. साहित्य और आन्दोलन उन्हें विरासत में मिला है. उनकी वालिदा रज़िया और वालिद सज्जाद ज़हीर उर्दू के नामी साहित्यकार थे. साथ ही वो प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापकों में से एक थे.

नूर ज़हीर जी अपने काम शुरुवात बतौर पत्रकार की. देश की राजनीती की दिशा बदलनेवाला शाहबानो का केस उन्होंने बतौर रिपोर्टर कवर किया. उस दौर के राजनैतिक और समाजी हालात ने उनकी संवेदनशीलता को झगझोड के रख दिया और उन्हें सोचनेपर मजबूर किया. देश की बदलती तस्वीरने उनके मन में सवालों का तूफ़ान खड़ा कर दिया. जिनके जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने धर्म और संविधान का नए सिरे से अभ्यास किया. जिससे उन्हें महिलाओं की समस्याओं की तरफ, खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं की तरफ देखने का नया नज़रिया मिला.

इन समस्याओं को सुलझाने के लिए एक ही वक़्त कई लड़ाईयां लड़नेकी जरूरत उन्हें महसूस हुई. इस लड़ाई में सामाजिक सुधार और जनशिक्षा की अहम भूमिका थी, इस लिए उन्होंने इन दो कामों पर खासा जोर दिया. शाहबानो केस के समय आये अनुभवों पर आधारित उपन्यास – ‘माय गॉड इज़ वुमन’ से उनके साहित्यिक जीवन का आरंभ हुआ. हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी इन तीनों भाषाओँ पर उनकी मजबूत पकड है और इन तीनों भाषाओँ में उन्होंने साहित्य सृजन किया है.

‘मेरे हिस्से की रोशनाई’, ‘स्याही की एक बूँद’ (संस्मरण); ‘रेत पर ख़ून’, ‘ख़ामोश पहाड़’, ‘सुलगते जंगल’ (कहानी-संग्रह); ‘बड़ उरइय्ये’, ‘माइ गॉड इज़ ए वुमन’ (उपन्यास); ‘सुर्ख़ कारवाँ के हमसफ़र’, ‘एट होम इन एनिमी लैंड’ (यात्रा-वृत्तान्त); ‘पत्थर के सैनिक’ (नाटक); ‘डिनाइड बाइ अल्लाह’ (विमर्श); ‘आज के नाम’ (फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का जीवन) यह उनकी कुछ प्रमुख साहित्यकृतियाँ है. उनके साहित्य से सृजित नारीवादी और मलजुम के हक़ की बात रखनेवाली आवाज़ ने रुढ़िवादियों को खासा अस्वस्थ किया और यह जमात उनके खिलाफ हो गयी. उन्होंने ने इन ताकतों का धैर्य से मुकाबला किया.

लेखन के साथ नाटक भी समाज सुधार का प्रभावशाली माध्यम हो सकता है ये अहसास उन्हें हुआ और उन्होंने नाट्य का प्रशिक्षण लिया. अब वो साहित्यिक और कार्यकर्ता के साथ अभिनेत्री और नाटककार भी बन गयी. नाटक के खत्म होते ही नाटक में उठाये गये मसलों पर प्रेक्षकों से गुफ्तगू करना उन्होंने शुरू किया और ये समाज प्रबोधन का नया जरिया बना. ज्यादा से ज्यादा लोगों तर्क पहुँचने के लिए उन्होंने स्ट्रीट प्ले भी किये. वो ‘भारतीय जन नाट्य संघ’ (दिल्ली) की अध्यक्ष और सचिव रह चुकी है.

इस सफर में उन्होंने अपने अंदर का कार्यकर्ता जिन्दा रखा. इसी संवेदनशीलता की वजह से उन्हें मुस्लिम समाज में बुनियादी काम की जरूरत महसूस हुई. बतौर कार्यकर्ता उन्होंने इसमें बड़ा योगदान भी दिया. इस दौरान आये अनुभव हमें उनके साहित्य में प्रतिबिंबित होते दिखाई देते है.

बतौर शोधकर्ता उन्होंने कला और साहित्य के क्षेत्र में काफी बुनियादी काम किया है. ‘दि डांसिंग लामा’ (बौद्ध अभिनयात्मक कलाओं पर शोध), ‘उत्तर पश्चिमी हिमालय में बौद्ध, आदिवासी और मौखिक परम्परा’ (शोध); ‘डिनाइड बाइ अल्लाह’ (विमर्श); ‘उर्दू में आरम्भिक महिला लेखन’ (संकलन और अंग्रेज़ी में अनुवाद) यह उनकी कुछ प्रमुख शोध कृतिया है.

उन्हें कई पुरस्कारों और सन्मानों से नवाज़ा जा चूका है. उनमें से कुछ यूँ है - 'शिखर सम्मान', 'कृति सम्मान' (हिन्दी अकादमी); 'सार्क राइटर्स लिटरेरी अवार्ड'; 'लाडली अवार्ड' (पापुलेशन फर्स्ट); 'उर्दू अंजुमन अवार्ड’, जर्मनी.

उनके इस सफ़र को जानने के लिए और उसी के द्वारा देश के समाजी और सांस्कृतिक पहलुओं को उजागर करने के लिए नूर ज़हीर जी से की गयी ये गुफ्तगू...

आपके वालिद और वालिदा उर्दू के मशहूर साहित्यकार थे. तरक्की पसंद तहरीक के संस्थापकों में से एक रहे. उनके साए में आपका बचपन कैसे बिता?

- मेरे बचपन का कोई दिन में ऐसा नहीं गुजरता था जो खास ना हो. बड़े लेखक, पोलिटिशियन- कोई न कोई घर आए हुए होते थे. मुझे तो शू लेसेस बांधना कैफी आझमीने सिखाया. इस तरह की जिंदगी थी. पर बचपन से ही समझ आया कि साहित्य और राजनीती दो अलग चीज़ें नहीं है. अगर आप साहित्यिक है तो आप को राजनीति से बिल्कुल दूर नहीं रहना है, इस तरह की गुफ्तगू घर में हर वक्त होती रहती थी. चाहे वह ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ हो, केरला के वैलाथोल जी या तमिलनाडु के दामोदरजी के साथ हो. घर में भाषा की कोई सीमा नहीं थी. किसी को हिंदी या उर्दू नहीं आती थी तो उनसे अंग्रेजी में गुफ्तगू हुआ करती थी. या कोई बातचीत का अनुवाद उस भाषा में किया करता था. तब यह बात समझ में आई कि हमारे समाज में काफी विविधता है. चाहे वह धर्म की हो, जाती की हो, भाषा की हो, या संस्कृति की हो. पर सबको मिलकर काम करना है, इसलिए साथ में बैठकर बात भी करनी है. यह मेरे लिए बहुत यादगार चीज है.

और एक बात. लखनऊ का हमारा घर रेल्वे स्टेशनसे करीब था. जो भी जानकार लखनऊ आता था तो उसका पहला पड़ाव हमारे घरपर ही होता था. तब अक्सर यह होता था कि बच्चों को रात में खाना खिलाकर जल्दी सुलाया जाता था. तब घर बिल्कुल खाली होता था. और जब हम सुबह उठते तो देखते कि बड़े कमरे में चार-पांच लोग सोए हुए है. बरामदे में कुछ लोग सोए हुए है. और हम उनके ऊपर से कूदकर स्कूल जाया करते थे. पता चलता था कि मुल्कराज आनंद यहां सोए हुए हैं, अली सरदार जाफरी वहां सोए हुए हैं. इस माहौल को मैंने अब अपने घर में भी शामिल करने की कोशिश की है. अगर किसी को रात में रहने के लिए जगह नहीं है तो वह उसके लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं.

बचपन में साहित्य के साथ-साथ मोहब्बत और रंगत का भी एहसास हुआ. घर में धर्म का, जाति का, उम्र का इलाके का कोई भेदभाव नहीं होता था. इसका फायदा यह हुआ की मेरा जहन खुलता गया.

आपके परिवारने साहित्य और समाज बदलाव में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है. इस कार्य में उनकी मुख्य प्रेरणा क्या थी? वो कैसा हिंदोस्ता और कैसा समाज चाहते थे?

- सबसे बड़ी बात, इनमें से कोई भी भारत का विभाजन नहीं चाहता था. मेरा जन्म 1958 में हुआ. तब तक विभाजन का किस्सा थोड़ा पुराना हो चुका था. लेकिन तब भी मैंने सब के मुंह से यही सुना था की विभाजन नहीं होना चाहिए था. अच्छा अब हो गया तो कभी ना कभी तो यह दरारे भरेंगी.

विभाजनने बड़ा नुकसान पहुंचाया. ख्वाब देखा गया था कि एक दिन ऐसा आएगा देश से गरीबी और सांप्रदायिकता मिट जाएगी, अशिक्षितता खत्म हो जाएगी. महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा. सब मिलकर हिंदुस्तान को ऊपर उठाएंगे. मोहब्बतें बहुत होंगी. तब धर्म बहुत छोटी चीज मानी जाती थी. एकदम निजी चीज. इसलिए लगता था धर्म ना राजनीति में आएगा, न सामाजिक दूरियां पैदा करेगा, और न मोहब्बतें कम करेगा. यह ऐसा समाज होगा जिसमें यह दूरियां नहीं होंगी. दूरियां होंगी पर वह दूसरी तरीके की होंगी. आप हसेंगे पर मैंने बड़े झगड़े हुए देखे थे कि टॉलस्टॉय बड़े लेखक है या दोस्तोवस्की बड़े है. हिंदू बेहतर है या मुसलमान यह झगड़े मैंने बचपन में कभी नहीं देखे थे. समाज अगर वैसा होता तो अच्छा होता.

आप जब बड़ी हो रही थी तो आप कुछ अलग बनने की ख्वाहिश थी या साहित्यकार बनने में आपकी ज्यादा रूचि रही?

- यह तो पक्की बात है कि बचपन से मुझे नृत्य से बड़ा लगाव था. हालांकि उसमें प्रवेश बहुत अजीब ढंग से हुआ. अमृतलाल नागर मेरी मां के मुंहबोले भाई थे. वो हिंदी के बड़े साहित्यकार थे. उनसे मेरी मां ने शिकायत करते हुए कहा- मेरी सबसे छोटी बेटी बड़ी शैतान है, बहुत एनर्जी है उसमें. दिनभर बहुत शरारतें करती रहती है. तो उन्होंने कहा कि इसे नृत्य में डालिए. नृत्य करके थकेगी तो थोड़ी एनर्जी बाहर निकलेगी. सात साल की उम्र से मैंने नृत्य सीखना शुरू किया. 10 साल की होने तक मुझे पक्का यकीन हो गया कि मैं नृत्यांगना ही बनूंगी.

साहित्य में प्रवेश यूँ हुआ... बचपनसे ही साहित्य की बहुत चीजें पढ़ाई गई थी, याद कराई गई थी. 17-18 साल की उम्र में कत्थक पर परफॉर्म करने लगी, तब तक नृत्य के साथही साहित्य को भी मैंने अंदर जज्ब कर लिया. मै अपने म्यूजिशियंस या गुरु के पास कोई ग़ज़ल या नज्म लेकर जाती और उनसे कहती की इस कविता पर कंपोजिशन कीजिए. वह चौंक कर पूछते थे कि तुम्हारे पास यह कविता कहां से आई? किसने दी? तो मैं कहती थी - पता नहीं, कभी याद की थी. यूँ साहित्य चलता रहा साथ ही, पर मेरी ज्यादा रुचि नृत्य में थी.

फिर एक दौर आया जब देखा की नृत्य के माध्यम से अलग तरह की पॉलिटिक्स की जा रही है. लोग यहां तक कहने लगे कि यह मुस्लिम कत्थक है और यह हिंदू कत्थक. तब लगा कि यह कहना जरूरी है कि इसको आप मजहब में ना बाटे. आप यह नहीं कह सकते कि यह राग मुसलमान है क्योंकि यह मियां तानसेन ने बनाया है. यह बिल्कुल बेकार की बातें हैं. बनाई होगी मियां की तोड़ी किसी मुसलमान ने, पर आज उसको हिंदू गा रहा है इसाई गा रहा है. ये सब अहसास हुआ तो लगा कि इन सब के बारे में लिखना भी जरूरी है.

पत्रकारिता का सफर कैसा रहा? उसे छोड़कर साहित्यकार और एक्टिविस्ट बनने का फैसला कब और क्यों किया?

- मेरा सौभाग्य है कि मेरे पिता के बहुत सारे दोस्त थे, जिनमें से एक अक्षय कुमार जैन है जो टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर थे. क्योंकि मैंने मास कम्युनिकेशन भी कर रखा था, मैं वहां बतौर ट्रेनी ज्वाइन हो गई. फिर रिपोर्टिंग भी करने लग गई. खास तौर पर कल्चरल. इस तरह से पत्रकारिता शुरू हो गई जो तकरीबन 10 साल चली. टाइम्स ऑफ इंडिया छोड़कर मैंने पेट्रियट ज्वाइन किया. मुझे लगा कि यह अखबार मेरी विचारधारा से मेल खाता है. अखबार की मालिक और editor-in-chief अरुणा आसफ अली हम सबके लिए इंस्पिरेशन थी.

एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि ‘सुप्रीम कोर्ट में शाहबानो का केस चल रहा है. मैं चाहती हूं कि तुम इसे कवर करो. और बिल्कुल आम लोगों की भाषा में उसे पेट्रियट के लिए लिखो. ताकि वह इसे समझ पाए.’ मुझे इस केस का बैकग्राउंड पता नहीं था. इसलिए मैं शाहबानो के वकील डेनियल लतीफी के पास गई. इत्तेफाक से वह भी अब्बा के कॉमरेड दोस्त निकले. उन्होंने कहा कि बातों में तो नहीं समझा सकता. तुम एक काम करो सेशन कोर्ट से लेकर अब तक के सफर पर नजर घुमाओ. तब जाकर कुछ समझ में आएगा. तो मैं उनके ऑफिस जाती थी, पढ़ती थी. इस तरह की बाकी केसेस को भी मैंने पढ़ा. तब यह महसूस हुआ कि बचपन में दादी की वजह से जो कुरान मैंने पढ़ा था वह मुझे पूरी तरीके से समझ में नहीं आया है. साथ ही मुझे इस्लामिक लॉ और संविधान भी दोबारा पढ़ना चाहिए. तब ऐसे लगा कि मुसलमानों में काम करने की ज्यादा जरूरत है. एक मुसलमान औरत उनके लिए एक्टिविज्म कर रही हैं तो उन्हें भी कोई शिकायत नहीं होगी.

शाहबानो केस आपने बतौर पत्रकार कवर की. कम्युनिटी के अंदर और देशभर में कैसा माहौल था तब? बतौर महिला आपने क्या महसूस किया तब?

- मैंने पाया कि मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत ज्यादा तरक्की पसंद लोग थे. जब इस केस को रफा-दफा करने की बात हुई तो इसके विरोध में तकरीबन 3000 मुस्लिम महिलाओं ने हस्ताक्षर मुहिम चलाई. जिसमें आम औरतों से लेकर डॉक्टर, प्राध्यापक आदि शामिल थे. शाहबानो के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उसे मेंटेनेंस मिलना चाहिए ऐसी उनकी मांग थी. तब मेरे आस-पास का हर कोई यही कह रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है तो सरकार इस मामले में दखल ही क्यों दे रही है. मेरा यह मानना है कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय न बदलती, उसे मुसलमानों पर नहीं थोपती तो मुस्लिम समाज में एक तरक्कीपसंद तहरीर शुरू हो जाती. जो बाकी मामलों में भी औरतों के हुकूक के लिए लड़ती. पर सरकार की भूमिका के वजह से मुस्लिम कम्युनिटी की प्रगतिशील विचारधारा को काफी झटका लगा और वह पिछड़ गई. इसका दोनों तरफ के सांप्रदायिक ताकतों को फायदा हुआ. सांप्रदायिक हिंदुओंने कहा कि मुसलमानों को खुश करने के लिए सरकार सर्वोच्च न्यायालय का भी फैसला बदल सकती है. वहीं दूसरी ओर मुसलमानों को यह कहने का मौका मिला कि इस्लामी तरीका ही सबसे बेहतरीन तरीका है. और हमें किसी भी तब्दीली की जरूरत नहीं है.

आप ने अलग अलग माध्यम से सामाजिक सुधार की बात रखी. इसपर समाज की क्या प्रतिक्रिया रही? खासकर मुस्लिम समाज की?

- मैं अगर कहूं, तो दो बड़े गुट बन गए. एक बन गया पुरुषवादी सोच का. यहां मैं पुरुष नहीं कह रही हूं पुरुषवादी सोच के बारे में कह रही हूं जो महिलाओं में भी मौजूद है. तो उन्होंने यह फैसला कर लिया कि यह तो मुसलमान भी नहीं है और हमारे पक्ष में भी नहीं है. इसने यह किताब अंग्रेजी में इसीलिए लिखी है कि इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उछाला जाए और मुसलमानों की बदनामी की जाए.

दूसरा जो गुट था वह बड़ा था और जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ. उसमे तरक्कीपसंद लोग थे जो पुरुष होने के बावजूद भी महिलाओं के हक के लिए आगे आए और मेरा साथ दिया. यह ऐसे लोग थे जिन्हें यह लगता था कि हर जगह तब्दीली की, बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है. अगर हम वो गुंजाईश ही खत्म कर देते है तो हम रुढ़िवादी बन रहे है, रुके हुए है. रुका हुआ पानी थोड़े दिन के बाद बदबूदार हो ही जाएगा. वो पीने लायक नहीं रहेगा. इसलिए यह बेहतर है कि हम लोग अंदर से तब्दीलिया करते रहे, सफाई करते रहे. ऐसा मानने वाले लोग साथ आते गए जुड़ते रहे. मेरा हौसला बढ़ाते रहें. माय गॉड इज वुमन के साथ ही मेरी दूसरी किताब डिनाइड बाय अल्लाह आयी, दूसरी कहानियाँ आयी... उस वक़्त में भी उन्होंने यह भूमिका ली कि यह रिसर्च वर्क है और इसे हमें नकारना नहीं चाहिए. इससे हमारा नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होगा.

आपकी पहली नॉवेल ‘माय गॉड इज वुमन’ उसी के बाद आयी. इस सफर के बारे में बताइए.

- इसी अनुभव के बाद मैंने यह किताब लिखी. इस दौर में मैं बहुत रिसर्च करती रही, नोट्स भी बनाती रही. इन सब का नतीजा ये नावेल है. यहां मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगी. अगर आपकी इजाजत हो. 1984 में सिखों के खिलाफ दंगे हुए, तब मैं पेट्रियट में काम करती थी. अरुणा जी पत्रकार के साथ-साथ एक्टिविस्ट भी थी. तो उन्होंने हम सब के पास बिस्किट का एक थैला और चाय की केटली दी और कहा कि इसे पीड़ितों में तक्सीम कर दो. सबसे ज्यादा सिख शीशगंज गुरुद्वारा और हरकिशन सिंह पब्लिक स्कूल में जमा थे. तो हम चाय की केटली लेकर वहां दौड़े. वहां मैंने देखा कि हिंदुओं को सिखों के खिलाफ उकसाया जा रहा है. नारेबाजी हो रही है. और कोशिश की जा रही है कि अलगाववाद पैदा हो. इस तरह का यह मेरा पहला अनुभव था.

आपकी बाकी किताबों की तरह ही ‘मेरे हिस्से की रोशनाई’, ‘स्याही की एक बूँद’ (संस्मरण) यह दो संस्मरण भी अहम है. इनके बारेमें क्या कहेंगी?

- जो माहौल बिगड़ रहा है, दूरियां पैदा की जा रही है. मैं नहीं मानती कि वह दूरियां है. मैं यह समझती हूं कि नकली तौर पर यह दूरियां पैदा की जा रही है. इसलिए यह बताना जरूरी है कि एक वक्त में, जो बहुत पहले का नहीं है, ऐसी दूरियां नहीं थी. और माहौल बहुत अच्छा था. सारी कम्युनिटीज में मोहब्बतें जिंदा थी. और हम एक दूसरे के साथ सिर्फ सुखदुख ही नहीं बांटते थे, बल्कि एक दूसरे का मजाक भी उड़ाया करते थे. यह बातें मैंने भी बचपन में सुनी है कि ‘तू तो मुलानी है तू जुम्मे के जुम्मे नहाएगी.’ और जवाबन मैं भी कहती थी कि ‘तुम लोग तो कव्वे हो जो सुबह-शाम पानी में डुबकी लगाया करते हो.’ तब कोई यह नहीं सोचता था कि मेरे स्वाभिमान को ठेस लग गई है. या मेरी भावनाए आहत हुई है.

इन दो किताबों में उस दौर का जिक्र है. दोस्ती का जिक्र है, मोहब्बत का जिक्र है, मजाक भी है, एक दूसरे पर हमले भी है. और फिर एकजुट होकर के बैठना और काम करना भी है. सर जोड़कर के नई चीजें कैसे लिखे जाए, कैसे छापे, कैसे फिल्में अच्छी बने, जिससे समाज प्रगतिशील हो इसपर काम करना है. मां-बाप की जनरेशन और उसके बाद की भी जनरेशन इसी गौरों फिक्र में रहती थी कि यह देश जो इतना खूबसूरत, इतना अच्छा है उसे और बेहतर कैसे बनाया जाए. बेहतरी की कोई सीमा नहीं होती इस बात को मैंने आगे रखा. और उसी का जिक्र इन दो किताबों में है. ‘मेरे हिस्से की रोशनाई’ में मैंने अपने पिता यानी सज्जाद जहीर के बारे में लिखा है. और ‘स्याही की एक बूंद’ में मैंने अपनी मां यानी रजिया सज्जाद जहीर को याद किया है. इन दो संस्मरणों में मैंने पीछे देखने के साथ साथ आगे देखने की भी कोशिश की है.

आपकी किताबों पर पाठकों की क्या प्रतिक्रिया रही? एक्टिविज्म में इससे फायदा हुआ?

- ‘डिनाइड बाय अल्लाह’ आठ भाषाओं में आ गई है. ‘माय गॉड इज वुमन’ भारत की नौ भाषाओं में अनुवादित हो चुकी हैं और अब उसका फ्रेंच संस्करण प्रसिद्ध होने जा रहा है. इन सब में मेरी यह कोशिश थी कि कानून कैसे बदले. और इस प्रक्रिया में मुस्लिम महिला, इस्लामी कानून और संविधान यह तीनों शामिल है, तो मुझे इन तीनों पर नजर रखनी होगी. और इन पर एक साथ काम करना होगा. सायराबानो और बाकी पेटीशनर की वजह से ट्रिपल तलाक खत्म हुआ. मुझे खुशी है कि इसकी पिटिशन में डिनाइड बाय अल्लाह को एक जगह कोट भी किया गया. पर हमारी गुहार यहां तक सीमित नहीं है. हम बहूपत्नीत्व के खिलाफ भी कानून चाहते हैं. तो कोशिश बरकरार है.

जाहिर है कि इन कोशिशों में कई बार मुखालिफत भी होती है. तिन महीने पहले यहाँ लंदन में भी ऐसा किस्सा हुआ. मैं किसी मस्जिद में गई हुई थी. वहां कहा गया कि यह औरत तो इस्लाम के खिलाफ है. फिर मैंने मौलवी साहब से बातचीत की. उनसे कहा की मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं लिखती. पर आप एक बात बताइए कि महिलाओं को पीछे रखकर समाज को क्या फायदा हो रहा हैं? अगर वह फायदे मेरे समझ में आते हैं तो मैं जरूर आपकी बात मान लूंगी. और मैं कहूंगी कि मैंने जो कुछ लिखा गलत लिखा खराब लिखा. और अगर आप साबित नहीं कर रहे तो आप भी यही कीजिए. तो वह गुस्से में आ गए और कहां मैं बहस नहीं करता. महिलाओं के साथ तो बिल्कुल नहीं करता. और उन्होंने बात टाल दी. फिर आधे घंटे के बाद वह आये और मुझसे कहने लगे कि मोहतरमा आप ने दुपट्टा ठीक से नहीं ओढा है. इस तरह से आप को शर्मिंदा करने की भी कोशिश की जाती है. लेकिन आपको तैयार रहना होता है. मैंने उनसे कहा, “आप भी नजर नीचे रखीये. कुरान में हुक्म है कि पराई औरत को नहीं देखना चाहिए. आप कैसे मेरे चेहरे को देख रहे हैं?”

बेबाक मुस्लिम महिलों का मुह सिर्फ मुल्ला मौलवी ही नहीं हिन्दू राईट भी बंद करना चाहता है. सुल्ली डील्स जैसे मामलो में ये बीभत्सता उजागर हुई है.

- हा वो जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं. और उन्होंने इस बात को कभी छुपाया भी नहीं है. जब संविधान वजूद में आया तभी से इन्होंने मनुस्मृति के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी थी. हालांकि यह और धर्मों के भी खिलाफ हैं, महिलाओं के खिलाफ है. इनकी अगर नीति मनुस्मृति है और यह वहां तक पहुंचना चाह रहे हैं तो जाहिर है यह अल्पसंख्यक विरोधी होंगे. उनके रवैए में बदलाव नहीं आएगा. अब यह लोग पसमांदा मुसलमानों के हितेषी बन रहे हैं. यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो उनके लिए न्याय चाहते हैं जिनको खुद उनके समाज ने न्याय नहीं दिया. जब अली अनवर जैसे सोशलिस्ट और पसमांदा मुसलमानों के लिए काम करने वाले बड़े नेताओं से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वहां जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है. लेकिन यह बात है कि वह अपनी तरफ से तोड़फोड़ करने की पूरी कोशिश कर रहे है.

मैं समझती हूं कि हमारे सामने एक बेहद अहम मसला है जिस पर काम करना हमने 50 साल पहले शुरू कर देना चाहिए था. यह मौलवी लोग बीजेपी के सपोर्टर हो रहे हैं. उनका कहना यह है कि फायदे का साजओसामान जहा है हम तो वही जायेंगे. ऐसे सोचने वाले को अगर हम अपना लीडर मानेंगे और यह कहेंगे कि यह हमारे प्रवक्ता है, तो यह सबसे खतरनाक बात होगी. सबसे पहले जरूरत यह है कि हम खुद बोलना शुरू करें, आप जैसे लोग बोलना शुरू करें. हम यह क्यों सोच रहे हैं कि जिसकी लंबी दाढ़ी है जिसने जुब्बा और कुर्ता पहन रखा है वह इस्लाम की बात करेगा. उसी को समुदाय भी समझ में आएगा. हमारे लिए जरूरी है कि हम यह समझे कि हमारा हितेषी कौन है और कौन हमारे लिए बात कर रहा है.

हम लोग सुपरफिशलिटी या सतही में ज्यादा फस गए हैं. पजामा इस तरह का, टोपी किस तरह की हो वगैरा वगैरा. उसके अलावा वह जितनी बेईमानीया कर रहा है उसको हम नजरअंदाज करेंगे. इसकी मिसाल हमें गुजरात में देखने को मिलती है. जहां एक मुस्लिम महिला ने मुसलमानों के खिलाफ बयान दिए, झूठ बोली, जेल गई. उसको कम्युनिटी से निकालने की कोई बात नहीं हुई. लेकिन अगर आप यह कह दे कि हलाला नहीं होना चाहिए, ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए तो आपको तुरंत कम्युनिटीसे बाहर निकालने की बातें की जाएगी.

इस चीज को बदला तभी जा सकता है जब मुल्ला और मुसलमानों के बीच का डायनेमिक्स बदलेगा. वह नहीं बताएँगे कि मुझे किस तरह से जिंदगी गुजारनी है, अपना रवैया कैसा रखना है, अपने बच्चों को कितना पढ़ाना है. मेरी बच्ची अगर बिना हिजाब या हिजाब के साथ निकलना चाहे तो उसके साथ खड़ा रहना है. इस तरह से मेरी जाती जिंदगी में मौलवी की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए. वह नमाज पढ़ाये और निकाह पढ़ाये. वैसे निकाह पढ़ाने के लिए भी मौलवी की जरूरत नहीं है. मरने के बाद नमाजे जनाजा पढ़ाने के लिए भी मौलवी की जरूरत नहीं है. कुरान हमें कह रहा है कि हमने आपको मजहब दिया है और मजहब को आप अपने तरीके से समझे और जिए. जो लोग बहुत सी हिदायतें दे रहे हैं मुझे लगता है कि उन्हें हमने अलग करना चाहिए.

लेखक और एक्टिविस्ट के साथ आप एक्टर कैसे बनी?

- एक नाटक दिग्दर्शक थे. उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मैं एक ग्रीक यानी यूनानी नाटक कर रहा हूं. उसमें 12-13 लोगों का कोरस होता है. और मुझे उस का कंपोजीशन बनाना है, और कोरियोग्राफी करनी है. उन्होंने कहा क्योंकि तुम अच्छी नृत्यांगना हो तो क्या तुम कर दोगी? तब मैं बतौर कोरियोग्राफर थिएटर से जुड़ी. लगा कि इस माध्यम का इस्तेमाल अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए किया जा सकता है. फिर मैंने नाटक की डेढ़ साल ट्रेनिंग ली और नाटक करना शुरू किया. तब मेरे जेहन में यह बात बिल्कुल पक्की थी कि मैं सिर्फ नाटक नहीं करूंगी, उसके खत्म होने के बाद ऑडियंस से उन समस्याओं पर बातचीत करूंगी जो नाटक में उठाई गई है. यहां से एक्टिंग और एक्टिविज्म का दौर शुरू हुआ. फिर लगा नाटक छोटा होना चाहिए 20-25 मिनट का. और स्ट्रीट प्ले करना शुरू कर दिया ताकि 15-20 मिनट में नाटक खत्म हो और लोगों से सीधा संवाद हो.

मेरी खुशकिस्मती थी कि उस दौर में जर्मन दिग्दर्शक फ्रिट्ज़ बेनेविट्ज़ यहा आए हुए थे. मैंने उनका वर्कशॉप अटेंड किया. बाद में उनसे आग्रह किया कि मुझे उनके नाटक में काम करने का मौका दें. तो मैंने काम भी किया और बहुत कुछ सीखा भी की कैसे एक्टिंग और एक्टिविज्म साथ-साथ चलते हैं. और वह कितना जरूरी है. सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नाटक नहीं हो सकता. एटलिस्ट मेरे लिए.

आपका अलग अलग भूमिकाओ द्वारा समाज से जुडी हुई है. आपने उसे संजीदगी से देखा है. भारतीय मानस के बारे में आपको क्या लगता है? और मुस्लिम मानस के बारे में?

- सारे समुदायों में किन्ही कारणों से इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है. उनकी वजह अलग-अलग है, लेकिन एंड रिजल्ट एक ही है. असुरक्षितता. और इसी की वजह से लोगों की निर्भरता अंधश्रद्धा पर ज्यादा है. इससे लड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है. उर्दू के पहले दौर की लेखिका रशीद जहां कि आप कहानियां पढ़े. वह डॉक्टर थी. इसलिए उनकी पहुंच लोगों के घर तक थी. उन्होंने लिखा हैं कि कैसे औरतें अपनी इनसिक्योरिटीज के वजह से तावीज और बाबाओं के चक्कर में आ जाती थी. हमे इस अंदरूनी खौफ से लड़ने की जरूरत है. डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर भी कहते थे कि आप आंखें खोल कर देखिए, इसको साबित कीजिए, और अगर नहीं कर पाए तो मुझसे बातचीत कीजिए. मैं इस अंधश्रद्धा की दूसरी साइड आपके सामने खोल दूंगा. इस तरह की बातचीत होते रहना जरूरी है. जो लगातार कम होती जा रही है. पर यह सिर्फ धर्म की चोट नहीं है. यह कैपिटलिजम की भी चोट है. आप इतने अकेले और इतनेसिक्योर महसूस करते हैं कि धर्म के अलावा आपके पास कोई रास्ता ही नहीं रह जाता. फिर वह जो रतजगा हो रहा है जगराता हो रहा, कथा सुनाई जा रही है है वहां आप पहुंच जाते हैं. आज मैं देखती हूं कि लोग 10-10 12-12 घंटे मशीनों पर बैठकर काम कर रहे है. कैपिटलिजम का यह स्वरूप अमानवीय है.

UK, US, Canada जैसे मुल्कों की Progressive writers movement से भी आप जुड़ी हुई है. उसके बारे में बताइये. हिन्दोस्तां और ये सब मुल्क इनमे समाजी और साहित्यिक लेवलपर आपको क्या फर्क नज़र आता है?

- देखिए मुझे थोड़ी शर्मिंदगी होती है इस बात को मानते हुए किस एक वक्त में भारत का बहुत ऊंचा नाम था पर अब लोग बड़ा मजाक उड़ाने लगे हैं. और मजाक उड़ाने वाले मुसलमान नहीं है. ना वो पाकिस्तानी है. वो कहते हैं नूर, आपका देश अच्छा खासा चल रहा था. अब क्या हो गया? तो मैं उन गोरो को मज़ाक में कहती हूं कि इसकी आधी से ज्यादा जिम्मेदारी तो आपकी है. आप हमें ऐसे छोड़ गए. इकोनॉमिकली खोखला कर गए और डिवाइड कर गए. आज जो हो रहा है वह नतीजा आपके किए कराए का है. मजाक को छोड़ दे तो इसके बावजूद जो बचा था वो संविधान के सहारे अच्छी तरीके से आगे भी बढ़ रहा था. पर पिछले कुछ सालों से वह मजाक का मर्कज बन गया है. और ये लोग कहने लगे हैं कि इन लोगों से डेमोक्रेसी जैसी चीज संभाल नहीं सकती. वो इनसे मैनेज भी नहीं हो रही और इन्हें हजम भी नहीं हो रही. यह लोग बुनियादी तौर पर फ्यूडल है.

अल्पसंख्यकों से नफरत यहां के लोग अलग तरीके से देखते हैं. वो इसे हिंदुओं में जो दलितों के खिलाफ रवैया है उससे जोड़ते हैं. वो कहते है की इन्हें कोई ना कोई चाहिए होता है नफरत के लिए. क्योंकि दलित हिंदू संगठन के लिए जरूरी है इसलिए अब उनकी जगह मुसलमानों ने ली है. कभी-कभी ईसाइयों के खिलाफ भी यह नफरत निकलती है. यहां उसके खिलाफ प्रोटेस्ट्स होते हैं. बुल्ली बाई ऐप आया था तब मैंने इंडियन हाईकमिशन के सामने धरना दिया था. यहां हमारी कोशिश यही रहती है कि आवाज बुलंद होती रहे. कम से कम यह एहसास होता रहे कि अन्याय हो रहा है और अन्याय को एक सहज रुप दिया जा रहा है.

मुसलमानों की समाजी स्थिति कैसी है? क्या बाकि समुदायों जितने स्वतंत्रता के फल उन्हें मिले? उनके पिछड़ेपन के लिए कौन जिम्मेदार है?

- हमको स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए हैं. मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों में डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जैसा नेता नहीं हुआ, जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं. एक तरफ तो वो कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ दलित समाज के लिए भी काम कर रहे हैं और इस समाज के साथ उनकी बातचीत हो रही है. वह इन लोगों को राय दे रहे हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं. ऐसा नेतृत्व मुसलमानों में पैदा नहीं हुआ. हालांकि एक ऐसे शख्स मुझे नजर आते हैं. डॉ जाकिर हुसैन. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वह यह कहकर अलग हुए थे की यहां सिर्फ जमींदारों के बच्चे सीखते हैं. मुझे फिक्र गरीब तबके की है. और फिर उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की जो दिल्ली से बिल्कुल बाहर है. ऐसी जगह जहां बिल्कुल अनपढ़ और गरीब मुसलमानो की बस्ती है. लोग उनसे कहते थे कि ऐसे इलाके में कौन पढ़ने के लिए आएगा? पर आज वह हिंदुस्तान की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक है. ऐसी और यूनिवर्सिटी की जरूरत थी जो अपर क्लास को केटर ना करें. क्योंकि उनके लिए तो बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है. गरीब तबके के लिए यह सहुलते नहीं है. और यही गरीब तबका है जिसने पाकिस्तान का विरोध किया था. वह नहीं चले गए पाकिस्तान. वह यहां रहे क्योंकि वह बंधे हुए थे यहां की जमीन से. उनके लिए पिछले 75 सालों में ढंग से काम नहीं हुआ. और सच्चर कमेटी भी इसी की ओर इशारा करती है. कि मुसलमानों में गरीबी और अशिक्षितता का प्रमाण और समाजों के मुकाबले कहीं ज्यादा है.

(उत्तरार्ध कल प्रकाशित होगा.)

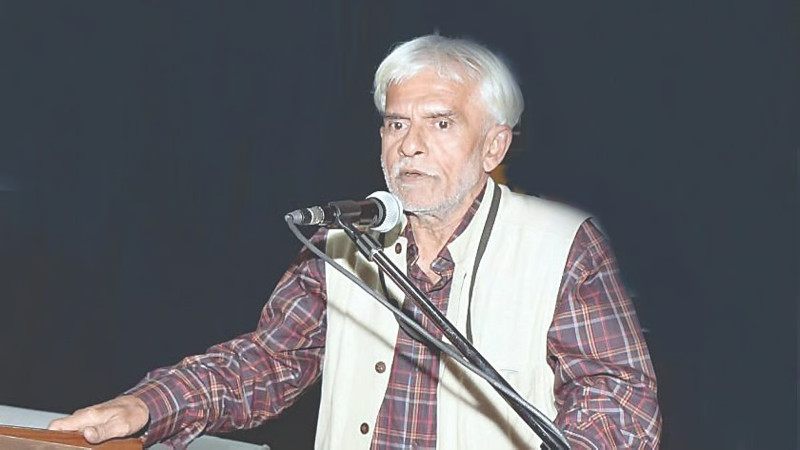

साक्षात्कारकर्ता : शमसुद्दीन तांबोळी, समीर शेख

tambolimm@rediffmail.com

sameershaikh7989@gmail.com

ही मुलाखत मराठीत वाचा : डॉ.आंबेडकरांसारखे नेतृत्व उदयास न आल्याने मुस्लिम मागास राहिले!

Tags: हिंदी साहित्य उर्दू साहित्य वाङ्मय मुस्लीम सामाजिक Load More Tags

Add Comment